«Есть герой, будет и фильм»: кинодокументалист Андрей Титов — о том, как проложил дорогу к самому себе

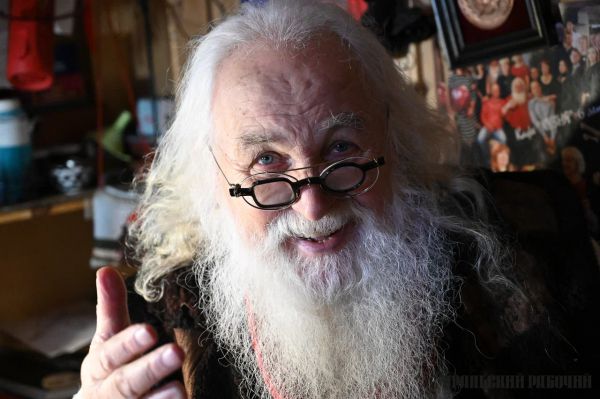

Кто точно знает Урал от Вайгача до Орска, увидел сотни людей и сумел передать в их частных историях нечто общее — историю «несносных» домов и их старожилов или развил сюжет про учителя бальных танцев, отправившегося на фронт? Кинодокументалист и журналист по совместительству Андрей Титов в своих фильмах практически не говорит, но мы слышим его голос в репликах героев или страшном звуке разрушающегося прошлого. Эти интонации честны, и к ним хочется прислушаться.

Но с чего все началось? Как успешный журналист оказался в кулуарах Свердловской киностудии? Мы поговорили c Андреем лично и выяснили, что проба новых форматов – дорога к самому себе.

«И я там был»

Путь Андрея Титова в документальное кино начался с четвертого этажа Уральского госуниверситета, с факультета журналистики, и перешел в поле регионального телевидения. Для начинающего автора, как и для большинства журналистов, свобода творчества была очень важна: выбирать темы, героев и по возможности находиться вне рамок «типичной» информповестки. Многие проекты были успешными и реализовывались легко: так было и с его программой «И я там был», рейтинги которой были сопоставимы с федеральными.

Около года выходила в эфир легендарная программа «И я там был». Вниманию зрителя было представлено около полусотни выпусков, отражающих жизнь практически во всех городах Свердловской области

Казалось бы, надо продолжать. Однако кризис пришел и к региональному вещанию. Объемы ТВ-производства сократились до уровня «информационного или рекламного обслуживания».

«То, что ты делаешь, интересно, но...»

Переломный момент наступил, когда один из проектов Андрея победил на кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Ожидая поздравлений от председателя телекомпании, Титов отправился в кабинет к «главному», но услышал отнюдь не похвалу: «Всё, что ты делаешь, интересно. Но давай то же самое, только про кафельную плитку. Рекламодатель твою программу не понимает».

- И тогда я подумал, что прорекламировать сантехнику всегда успею, - вспоминает Андрей.

К тому моменту благодаря программе «И я там был» репортер уже изъездил всю Свердловскую область: накопились герои, темы, идеи, которые не вмещались в трехминутные сюжеты — истории были такими богатыми и на смыслы, и на события, что попросту «топорщились» из предлагаемого редакцией формата. И Андрей стал сотрудничать со Свердловской ГТРК. Предлагал героев, писал сценарии. Два сценария, например, были посвящены классику отечественной документалистики Владимиру Ротенбергу. Так, путь в мир документального кино был открыт.

Спешка в работе ни к чему

От Владимира Ротенберга Титов усвоил главное правило, которого придерживается до сих пор: «Есть герои — будет и фильм». По его словам, главное — найти человека.

- Если тебе интересно, ты обязательно донесешь это и до зрителя, - убежден он. - Документальное кино — искусство, и оно должно, цепляя, разговаривать с сердцем.

Тележурналиста и режиссера документального кино Титов сравнивает со спортсменом-бегуном — спринтером и марафонцем:

- Журналист делает по 3-4 сюжета в день, он «универсальный дилетант», задача проста — быстро выгрузить актуальную информацию, - говорит он. - Документалист же готовит фильм по несколько месяцев. И спешка в этой работе ни к чему.

С телевидения Андрей Титов ушел с облегчением. Новый руководитель сказал: «От вас индивидуальности требуется не больше, чем от вагона: не думайте, а доносите». Поэтому специализацию режиссер поменял без сомнений и с удовольствием.

«Аборигенизация»

Главным врагом документалиста, вышедшего из журналистики, Титов считает «торопыжничество».

- В телеэфире пауза — повод задать новый вопрос, - рассуждает Андрей. - В кино она может быть гораздо важнее, красноречивее слов. Прекрасно, когда человек в кадре думает, и его пронзает новая мысль.

Метод документалиста — постепенное погружение. Сначала группа 2-3 дня снимает окрестности, жизнь своего героя, создает обстановку, чтобы камера стала для него привычной. Затем наступает время подобраться поближе, подснять человека за работой, а между делом — подбрасывать вопросы. К основному интервью готовятся позже, только на 10-12 съемочный день.

Прищуриваться и окать

Чтобы герой снял «маску» и прекратил говорить заученной «легендой», нужно, по словам режиссера, «пробить скорлупу». В этом помогает прием «встречной исповеди»:

- Ты делишься чем-то сокровенным, и человек отвечает тем же, - делится он рецептом успеха.

Важно «стать своим», и Андрей называет это «аборигенизацией»: начинаешь жить в той же среде, говорить, как местные, ходить в те же магазины.

- В Туве начинаю прищуриваться, а на Вологодчине и в Архангельской области – подОкивать, – рассказыает режиссер. – Как-то раз пришлось жить у бабушек-самогонщиц!.. Когда стали звать «Снималкой», понял, что приняли.

«Несносные»

Фильм «Несносные» герой называет своей самой «журналистской» работой, сделанной по принципам телевизионного спецрепортажа. Идея родилась из любопытства:

- Я проезжал мимо первых в городе каменных домов, назначенных под снос. В полупустом строении с разбитыми окнами нашел героиню (женщина не хотела уезжать, прожив в аварийном доме всю жизнь). Пошла цепная реакция — рассказала обо мне знакомой. Та, наоборот, мечтала выбраться из аварийного барака. Этот контраст и лег в основу фильма.

Название «Несносные» родилось в процессе — так героинь фильма назвали чиновники в одном из эпизодов. Интересно, что в проекте Титов активно вмешивался в события — организовывал встречи с администрацией, с мэром.

Всплеск старого журналиста

- Для меня это исключение, — поясняет он. — Обычно я наблюдатель. Но тут была взаимная выгода: я получал эпизод, люди — возможность достучаться до властей.

После выхода фильма на почту документалиста не раз приходили письма людей с похожими историями, но вновь заниматься вопросом авариек он не стал.

- Во-первых, это ограничивает творчество, - объясняет, вздыхая, Андрей Титов. - Во-вторых, не оплачивается. Финансирование зависит от лотов Министерства культуры, а тема «простых чудиков» туда часто не вписывается.

«Несносные» Титов характеризовал «всплеском старого журналиста» в себе. Сейчас он снимает более плавные, медитативные картины. Говорит, творческий фокус сместился.

- Мне бесконечно интересно запечатлевать не только характеры, но и настроение времени, - говорит режиссер и отмечает, что документальное кино в России — работа под крылом Минкульта, поэтому и темы выбираются глобальнее — через историю одного человека показывается целая эпоха, уникальное время, в котором каждый из нас живет сегодня.