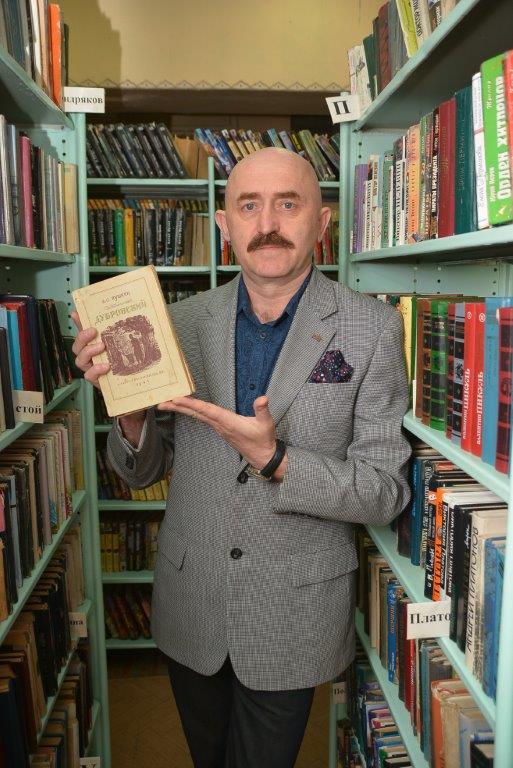

«Дубровский», как квест от Пушкина: в наследии классика обнаружено белое пятно

В июньском номере журнала «Сибирские огни» выйдет эссе Дмитрия Сивкова «О князе Верейском замолвите слово». В нём уральский писатель делает вывод о том, что хрестоматийный роман можно назвать маскарадно-пряточным, автор которого сам укрылся за одним из персонажей. Это несколько неожиданно, ведь нам кажется, что в Пушкиниане уже заданы все вопросы и получены ответы на них. Об этом мы в канун 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича решили поговорить с тем, кто решился выйти за эти рамки.

Подарок буккроссинга

― Дмитрий, что могло подвигнуть к переосмыслению всем известной книги?

― Случай. Мне кажется, по другому такие ситуации и не возникают. Как-то прибрал с полки буккроссинга книгу «А.С. Пушкин. Романы и повести» 1971 года издания, а когда дома открыл её наугад, сделал неожиданное для себя открытие ― мы с князем Верейским оказались ровесниками. Мне, как и ему, «около пятидесяти лет».

И всё! Хрестоматийное, впитанное ещё в школьные годы понимание «Дубровского» рассыпалось, как порванные бусы. Когда же я попытался собрать его заново, то получилась совсем иная картина. Вот вам каким представляется князь Верейский?

― Ну, если в двух словах, то малоприятный персонаж …

― Вот! Да ещё – старик, возжелавший молодого тела Машеньки Троекуровой. Сознание читателя безоговорочно относит его к разряду отвратных героев. И это уже некий устоявшийся образ. Недавно одно издательство поместило на обложку романа изображение известной картины Василия Пукирева «Неравный брак».

Мне же поведение и мотивации Верейского представились в ином ракурсе. А дальше, с поиском на просторах Пушкинианы всего, что связано с этой книгой, пришло и переосмысление содержания «Дубровского». Я сделал ряд открытий, в том числе, касающиеся князя.

Литературные маски-шоу

― Пришла пора поделиться.

― Во-первых, линия в романе меж Дубровским и князем Верейским сведена к пунктиру где-то на втором плане. Отношения других героев, выведенные нарочито жирно, как бы отвлекают внимание от этого. Да и вообще, прятки — они в этой книге повсюду. Начиная с того, что сам Пушкин таил от читателя своё произведение: закончено в 1833 году, а увидело свет лишь спустя четыре года после гибели автора — в 1841-м.

И первым заводилой в этой игре является заглавный герой. Он то и дело прячется: то в лесах, то за масками других людей — француза-гувернёра Дефоржа в доме Троекурова или генерала — «человек лет тридцати пяти, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде». А в финале, оставаясь верным себе, он эволюционирует до невидимки: исчезает и концы воду.

А что если рассеянность и ветхость его соперника ― князя Верейского – являются тоже своего рода маскарадом? Прятки имеют смысл, когда в них играют как минимум двое.

― Выходит, «Дубровский» ― это не книга, которую нам в школе разложили по полочкам, а некая загадка, своего рода, квест?

― Можно и так сказать. Верейский — этакий джокер в карточной колоде персонажей романа. Приглядишься, и князь видится тем, кто сам в прятки играть мастак.

Уже общепризнанно, что эта книга не была лишь «зеркалом литературных фантазий». Это касается и сюжета ― за основу взято судебное реальное дело, и фамилии персонажей Дубровского и Троекурова взяты из жизни. Была и деревня Кистеневка ― по соседству с Болдино. А вот насчёт Верейского никаких версий у литературоведов нет. Как будто фамилия взята с потолка. Странно, ведь речь идет о весьма важной для сюжета фигуре.

Ганнибала в сторону

― И что удалось выяснить?

― Подсказка нашлась в одном из номеров журнала «Новое литературное обозрение». В статье Вадима Вацуро «К истории эпиграмм Пушкина на Карамзина» речь шла о двух четверостишьях, приписываемых недавнему лицеисту. Считается, таким образом, он отреагировал на прочтение шестого тома «Истории государства Российского» Николая Карамзина. Дело в том, что Александр Сергеевич разделял взгляды тех, кто подверг критике труд историка, посвященный царствованию Ивана III, как создателя новой государственности, возникшей параллельно с уничтожением уделов. Для Пушкина утрата удельными княжествами своей независимости от Москвы была больной темой.

― И что ему до них?

― Сам себя Александр Сергеевич называл «шестисотлетним дворянином». В его генеалогии есть и древний род Ржевских (Сара Юрьевна Ржевская — бабушка по отцовской линии), родоначальником которого стал Федор Федорович, удельный князь города Ржева.

― А мы в основном, когда речь заходит о предках Александра Сергеевича, вспоминаем «Арапа Петра Великого».

― Это издержки советской системы образования. На самом деле он куда больше гордился не эфиопским происхождением прародителя по материнской линии Абрама Петровича Ганнибала, а своим древним российским дворянством ― по отцовской.

Этот род имел даже более древнюю родословную, чем царствующая семья. Как писал сам поэт, шесть Пушкиных подписали избирательную грамоту Романовых, да «двое руку приложили за неумением писать». Это даёт право камер-пажу в разговоре с братом императора Михаилом Павловичем, сказать: «Ведь мы такие же старинные дворяне, как император и вы…».

― С этим понятно… А при чём здесь Верейский?

― В упомянутом томе «Истории…» и кроется ответ на вопрос. В главе III подробно описано то, как Иоанн вероломно присвоил себе Удел Верейский, вынудив единственного наследника удельного князя «ещё при жизни родителя выехать из отечества». Так что Верейские ― яркий пример, можно сказать, даже символ тех процессов, которые Пушкин явно не одобрял. Мог ли он в таком разе наделить этой фамилией явно отрицательного героя? Нет.

― Так кто же тогда этот князь?

― Своего рода вошедший в года Евгений Онегин, увидевший в Дубровском возможность в очередной раз утолить свою природную потребность в конфликте. А что? Оба персонажа — Онегин и Верейский — откровенно изнывали от вынужденного бездействия. О князе в первых же строках говорится, что «он имел непрестанную нужду в рассеянии и непрестанно скучал».

Что до мадмуазель Троекуровой, то она заинтересовала вельможного гостя лишь после того, как тому поведали историю пребывания Дубровского в доме под видом француза-учителя. Марья Кирилловна стала своего рода приманкой.

― Не слишком ли в духе современных боевиков?

― Так Верейский и ведёт себя соответствующе. Этот больной старик — одни «бархатные сапоги» и шутки «над своею подагрой» чего стоят – при встрече с Дубровским после свадьбы оказывается вооружен похлеще лже-Дефоржа, таскавшего с собой «маленький пистолет», коим и ухлопал цепного троекуровского медведя. При этом не выказывает страха.

В итоге главарь разбойников пусть и не был ликвидирован, но на время нейтрализован, а вскоре он и вовсе распустил шайку и отбыл в неизвестном направлении. Выходит: то, что не удавалось сделать полиции и армейским подразделениям, оказалось под силу одному сугубо штатскому старику. Ох, не прост, этот старик, ох, не прост.

Пушкин ― Верейский

― Действительно, иначе начинаешь оценивать Верейского… Он уже и не такой отрицательный получается.

― Чему тут удивляться, ведь автор отчасти сам себя вывел в этом персонаже. «Старики и красавица сели втроем и поехали» — это о Маше, её отце и будущем супруге. «В комнату вошёл старик…», — так о тридцатичетырёхлетнем Карамзине отозвался вчерашний лицеист Пушкин. Он сам посватался к Наталье Гончаровой, когда той было всего шестнадцать лет, а ему — без малого тридцать. Понимал ли это Александр Сергеевич? Конечно.

Гончарова за Пушкина вышла без любви, как и Троекурова за Верейского.

― Это лишь догадки?

― Нет. В тексте есть тому подтверждение. То, как князь общается с невестой, во многом перекликается с тем, что писал Пушкин матери своей невесты: «…Только привычка и продолжительная близость могут мне доставить привязанность Вашей дочери».

К тому же, работать над романом Пушкин начал спустя год после женитьбы (в рукописи стоит дата начала работы над произведением: «21 октября 1832 года»), когда мысли жениха ещё были довольно свежи в памяти. Удивительно ли, что они невольно нашли отражение в тексте?

― Не боитесь обвинений в профанации со стороны литературоведов?

― Они возможны. Конечно, Пушкин ― канон, объект поклонения со многими атрибутами обожествления. Только ведь профанация трактуется не только с дословного перевода с латыни ― осквернение святыни. У термина profanum есть ещё одно значение ― место около храма или вне храма. Тогда профанацию можно отнести к переносу священной темы в нерелигиозную сферу, а это уже из области исследования мифов в историческом и психологическом ракурсах. А князь Верейский именно в них для меня и проявился.